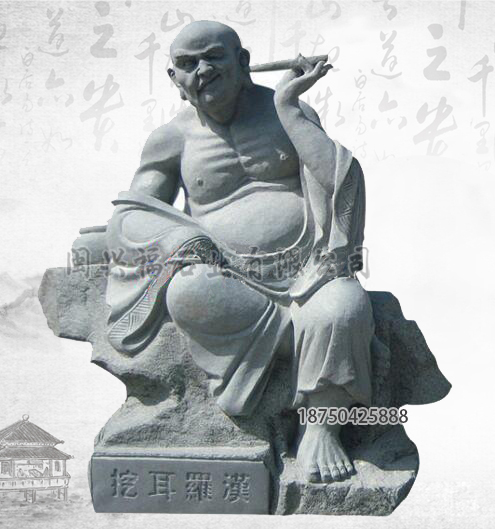

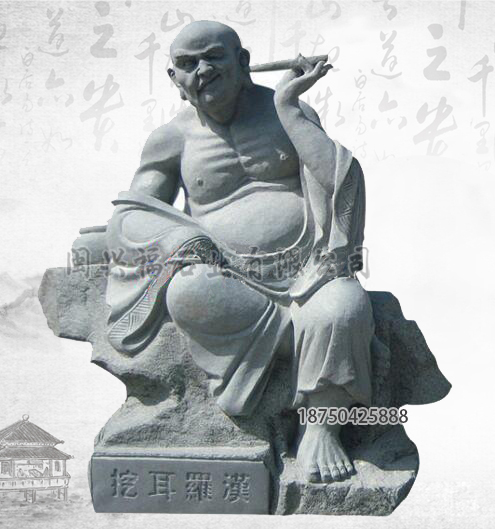

罗汉挖耳妙趣生,

悠然自得耳根清。

不听世俗多烦音,

一心只修向佛心。 ——羲之墨

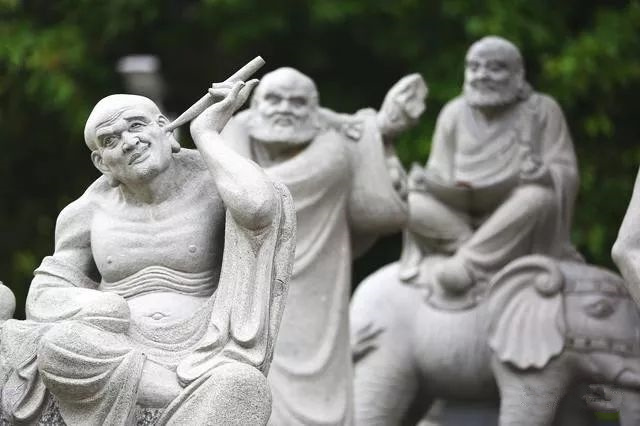

十八罗汉,代表十八种心境,其中的挖耳罗汉,最欣赏他的大智慧,世俗闲杂,只求耳根清静。他的造型,总能让我们会心一笑,罗汉挖耳,妙趣横生。

闲逸自得、怡神通窍 横生妙趣、意趣盎然。那迦译作中文名龙,犀那译为军,那迦犀那即龙的军队的意思,比喻法力强大,有如龙的军队。这位罗汉住在印度半度坡山上。他也是一位论师,因论《耳根》而名闻印度。

所谓耳根,是由於醒觉而生认识,是人类认识世界的六种根源之一。

所谓六根清净,耳根清净是其中之一。佛教中除不听各种淫邪声音之外,更不可听别人的秘密。因他论耳根最到家,故取挖耳之形,以示耳根清净。

佛教所说的智慧,是透过现象看到本质的本领,当局者迷的困惑,是因为表象太多,迷了双眼和内心,而对于远大的格局来说,不也是终究的发展规律吗。

挖耳罗汉挖耳时闭上哪只眼睛?

有一次,一个学生雕刻时突然问一雕刻老师,挖耳罗汉(那迦犀那尊者)挖耳时,闭上的是哪一只眼睛?

这是一个具体而又严谨的问题,可翻阅经典,却毫无答案,但作为老师又必须回答。这不仅涉及到挖哪只耳、挖耳的场景,还涉及了生理等问题。为了验证这个判断,雕刻师决定实践一下,自己动手掏掏耳朵。

若按生理的反应,挖右耳时右边的神经系统受到刺激,理应闭上右眼,但雕刻师试验时,挖右耳闭上左眼,却也自在,亦可享受挖耳之乐(反之亦然)。让旁人试试,结果与他一般。

所以明白了生活中的许多顺其自然,一旦刻意,反而饱受困扰,不禁想起于右任先生的轶事。

于右任先生留有一把飘逸的胡子,所以在社会上素有“美髯公”的美称。

一天,同事的小女儿盯着于老一团漂亮的胡子问于老:“您晚上睡觉时,胡子是放在被子里面呢,还是放在外面?”于老一时答不上来,因为他也从来没有留意过自已睡觉时,胡子究竟是放在被子里面还是外面。于是他回答她:“我一直沒有留意这一生活细节,改天告诉你好不好?”

可到了晚上,于老试着将胡子放在被子里面睡觉,却感觉不对劲,又把胡子挪到被子外面,也觉得特别别扭……这里里外外的翻来覆去、转转反侧的直至天亮。这晚,因为这一问题,于老失眠了。

到了第二天晚上,他干脆不管胡子,终于睡着了,半夜醒来,一摸,胡子在被子里面,他似乎得到了正确的答案,于是安然入睡。可天亮醒来时一摸,胡子却在被子外面。至此他终于明白,他睡觉时胡子有时在被子里面,有时在被子外面,是顺其自然的,于是他告诉小女孩:“顺其自然”。

生活中顺其自然的细节,在雕刻创作中却是具体的,所以要作出符合逻辑的判断,我们认为,创作中,矛盾永远是营造内涵的手段之一。若按生理的反应,挖左耳时闭上的是左眼,挖右耳时闭上的当然是右眼。但是,如果是让别人帮忙挖耳,为了表达场景上的意蕰、趣味,就应该挖哪一边耳睁那一边的眼晴,而且得将眼光拧向操勺者,适当设置一些看似矛盾却又合情合理的画面,当然也未必需要都闭着眼睛。艺术的创作本身不拘一格,见仁见智。